Holzteil von Neudingen/Baar

((Donaueschingen-)Neudingen I)

| Sigle | SG-85 |

| Fundort |

Neudingen/Baar (Donaueschingen,

Schwarzwald-Baar, Baden-Württemberg, D)

|

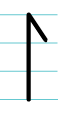

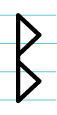

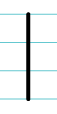

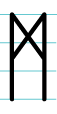

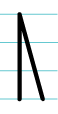

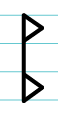

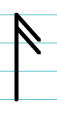

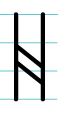

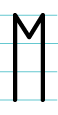

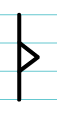

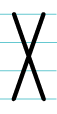

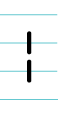

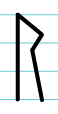

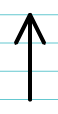

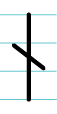

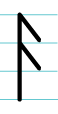

| Transliteration |

lbi ˈ imuba ˈ hamale ˈ bliþguþ ˈ uraitruna |

|

|

Übersetzung

|

… Imba … Blīþgunþ schrieb die Runen. |

|

Übersetzung

|

… Imba … Blīþgunþ wrote the runes. |

|

Inschrift

|

Von geübter, sicherer Hand sind 30 rechtsläufige Runen in das Holz geschnitten. |

| Objektklasse | Werkzeug/Gerät |

| Objekttyp | Textilverarbeitung |

| Träger |

Holzteil

|

| Objektmaße | Ø2; 43 |

| Fundjahr | 1979>F |

| Materialklasse | Holz |

| Material | - |

| Material Speziell | - |

| Zustand | gut |

| Vollständig | ja |

| Ext. Datierung | 535 - 560 |

| Datierungsart |

arch./dendro.

|

| Ikonographische Elemente | |

| Datierung Speziell (ICO) | - |

| Kontext |

Bestattung

|

| Runenreihe | älteres fuþark |

| Inschriftcharakter | run. |

| Zustand | beeinträchtigt; gut |

| Vollständig | ja |

Aufbewahrungsort

Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

(Konstanz, D)

Inventarnummer: 1979-23-168-16

Findno.: 208